爬虫類飼育では複数種類のライトを併用しながら環境を整えます。

太陽光の熱を再現してホットスポットを作るためのバスキングライトや、紫外線を照射するUVライト、そしてゲージ内を明るく照らし昼夜のメリハリを作る可視光線です。

可視光線はバスキングライトなどに比べると話題になりづらいアイテムですが、生き物のバイオリズムを整えるのに重要な役割を果たす光。

また、可視光線が十分にあることでUVライトを直視しにくくなり、雪目(電気性眼炎)のリスクを下げる役割もあります。

この記事では、可視光線の必要性や生体への影響について詳しく解説します。

可視光線とは

可視光線とは人間の目で見える光の範囲のことで、簡単に言うと”明るい”や”色がある”と感じる光を指します。

爬虫類にとっても、この光は昼であることを認識し、活動を開始するための重要な合図です。

室内飼育では、自然光が不足しやすいため、照明によって可視光線を補うことが健康的な生活リズムの維持に役立ちます。

可視光線の役割

可視光線は爬虫類が昼夜の違いを認識し、活動モードを切り替えるために欠かせません。

明るさの刺激は生活リズムや行動性、食欲、さらには精神的な安定にも関わります。

紫外線や熱と同様に、健康な飼育環境を作るための重要な要素といえるでしょう。

ここでは、爬虫類飼育における可視光線の役割をご紹介します。

爬虫類の生活リズムを整える

爬虫類は、太陽光の明暗サイクルで朝・昼・夜を認識し、それに合わせて活動や休息を行います。

可視光線が不足すると昼夜の区別がつきにくくなり、活動時間が乱れたり、ストレスや食欲低下を引き起こしたりすることがあるため注意が必要です。

適切な明るさを与えることで、自然に近い一日のリズムを再現することができます。

行動・食欲・繁殖行動を促す

可視光線には爬虫類の脳に刺激を与え、行動スイッチを入れる役割があります。

明るい環境では活動量が増え、餌を食べる意欲も高まりやすいです。

また、繁殖期の求愛行動や体色の変化など、季節的な本能的行動にも可視光の有無が深くかかわると考えられています。

色彩認識の向上とストレス軽減の効果がある!

多くの爬虫類は、人間よりも広い色域で世界を見ています。

可視光線が十分にある環境では、周囲の色や餌、仲間を正しく認識できて精神的な安定につながりやすいです。

逆に、暗い環境では視界があいまいになり、不安や警戒を感じやすくなります。

紫外線とのバランスで自然光を作れる

自然な太陽光は、可視光線、紫外線(UV)、赤外線(熱)の3つの光で構成されています。

自然光が入りづらい飼育環境では複数種類のライトを併用して、より太陽に近い光を再現すると本来の生活環境に近づけることができるでしょう。

可視光線が不足すると紫外線だけが強く入り込んでしまい、目や皮膚に負担が生じやすくなるため注意が必要です。

雪目予防には可視光線が有効!

爬虫類に起こりやすいトラブルの一つに、雪目があります。目に異常が現れる病気ですが、この雪目の予防に可視光線が効果的であることをご存知でしょうか。

ここでは、雪目とライトの関係性や予防に効果的な可視光線の取り込み方について解説します。

爬虫類の雪目(電気性眼炎)とは

雪目は電気性眼炎とも呼ばれる、紫外線を過剰に浴びることで角膜が炎症を起こす目の病気です。

人間では雪に反射した紫外線を長時間浴びると雪目になることが知られていますが、爬虫類の場合は、強いUVライトを直視してしまうことが大きな要因とされています。

雪目を発症した時に見られる症状は次の通りです。

- 目を閉じる・細める

- 涙や分泌物が増える

- まばたきが増える

- 目の周りをこする・擦りつける

- しきりに暗い場所に隠れようとする

- 目を開けられない状態が続く

爬虫類は体調不良を隠すのが上手なため、違和感があったら早めに獣医師に相談しましょう。

特にフトアゴヒゲトカゲなど日光浴を好む種類はライトの下でのんびりとしていることが多く、照明を見る機会が増えることから雪目の症状が出やすいと言われています。

雪目が疑われる場合は、UVライトを一時的に消して眼への刺激を抑えるのが効果的です。

ただし暗くしすぎるのは禁物で、光が入らなくなると瞳孔が開きやすくなり、UVライトを再点灯した時に紫外線を取り込み過ぎて症状が悪化する可能性があります。

適度な明るさを保つため、可視光線を発するライトを点灯した上で様子を見るようにしましょう。

UVライトの当て方

実は爬虫類の目は紫外線=UVBの強さを認識することができません。

そのため、人間が眩しいと感じるUVライトの光も爬虫類は気にすることが無く、目に光が当たっていても平気で浴び続けてしまうのです。

UVライトをゲージの上部に設置して生体の真上から照射することで、ある程度リスクを軽減できますが、不安があるときは、爬虫類にも目視できる可視光線が含まれたUVライトを使用するのが雪目予防に効果的。爬虫類に光を認識させることで、照明を直視してしまう時間を大幅に減らせます。

筆者もフトアゴヒゲトカゲの飼育初期に、バスキングライトとUVライトが一体になったライトを使用していました。

「紫外線は多いほど良い」と思い込み、ライトを斜めから近距離で当ててしまった結果、紫外線が右目に強く入り込み、雪目を引き起こしてしまった経験があります。

右目だけを頻繁に閉じるようになり、動物病院を受診したところ雪目の診断。軽傷だったため抗菌薬の処方で2〜3日ほどで改善しました。

その後、ライトを真上から照射する角度に調整したところ、雪目の再発はありません。

この経験からも、照射角度と明るさ(可視光線)のバランスが非常に重要だと実感しています。

可視光線を取り入れる方法

それでは、飼育下ではどのように可視光線を取り入れれば良いのでしょうか。

本来、日光浴がもっとも自然で理想的な光源ですが、窓越しの光ではUVBがガラスにより大きく遮断されてしまいます。

また、ケージを窓際に設置すると日差しの変化によって温度が急激に上昇したり、逆に日陰で急に冷えたりなど、温度が不安定になり管理が難しいです。

そのため、飼育環境では照明器具を使って可視光線を補う方法が現実的であり、安全性と再現性の面でも最善と言えます。

バスキングライト、UVライト、可視光専用ライトを上手く併用し、ケージの種類や生体の習性に合わせた最適な光環境を整えましょう。

バスキングライト(白熱球・ハロゲン球)

日光浴スポットを暖めるためのバスキングライトは、熱だけでなく十分な可視光線を放つことができる照明です。

ライトの種類により光の色温度(ケルビン)が異なるため、生体の好みに合わせて選びましょう。

| 色温度(ケルビン) | 見た目の色 | 例 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 2700〜3500K | 暖色(オレンジ〜黄色) | 白熱球 | 自然光よりやや暗い印象になりやすい |

| 4000〜5000K | 中間色(昼白色) | ハロゲン球 | 太陽光に近く、周囲が明るく見える |

| 6000〜6500K前後 | 青白い白色 | 晴天の屋外光 | 自然光に最も近い可視光感覚 |

昼行性爬虫類にとって理想的な色温度は5500~6500Kと言われています。

色温度が足りない場合は、LEDなどの可視光ライト(LEDなど)で “昼らしさ” を補うのが理想的です。

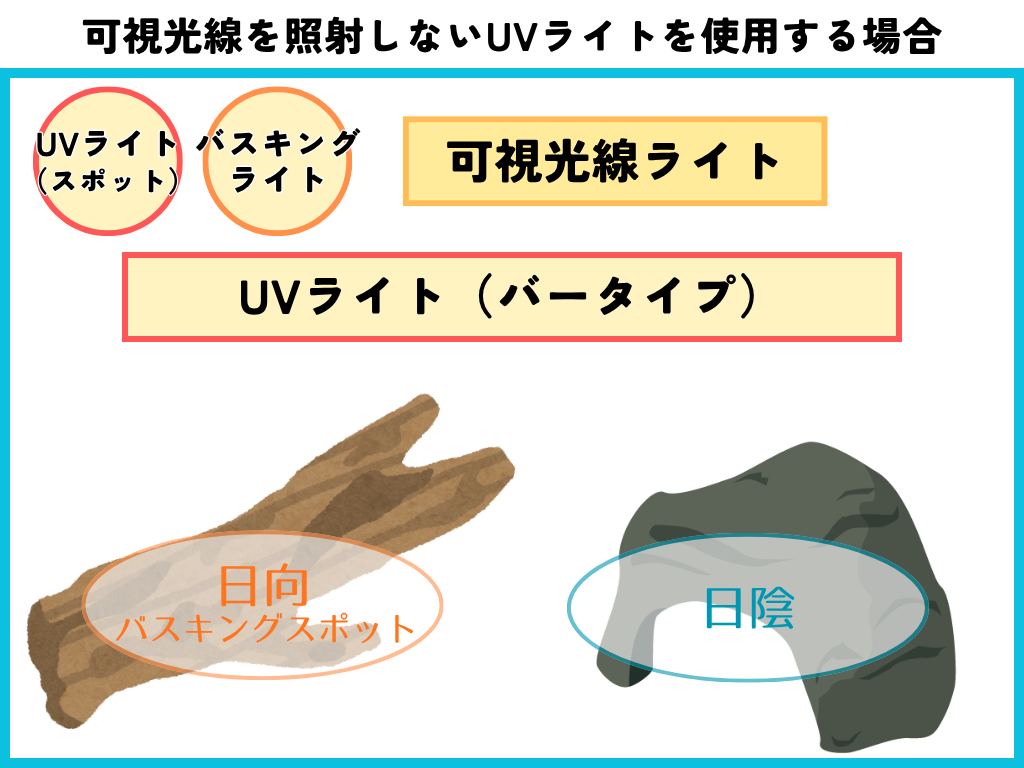

UVライト+可視光ライトの併用

先程解説した通り、一般的なUVライトには爬虫類が明るさを感じられる可視光線がほとんど含まれていません。雪目予防や明るさを補うため、

- UVライトと可視光専用ライトを併用する

- 可視光線が含まれたUVライトを使用する

のどちらかで対策をしましょう。

UVライトと可視光専用ライトを併用する場合は、UVライトはゲージの上部、生き物の真上から照射するようなイメージで、可視光専用ライトはバスキングスポットを中心にを照らせる角度で設置します。

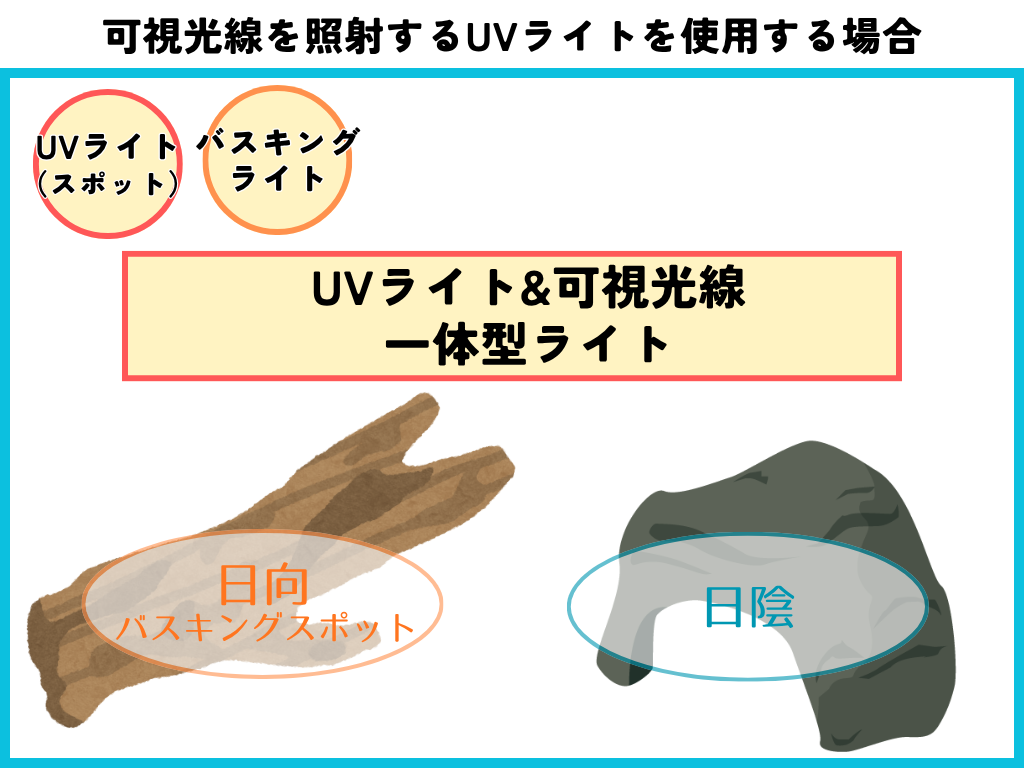

一方、可視光線と紫外線が同時に照射できるタイプのUVライトであれば、ライトは1本で運用が可能です。

ゼンスイの『バータイプ ソラリウム』は、可視光線と紫外線を同時に照射できるUVライトで、広範囲に均一な紫外線を照射します。

色温度は6500Kと昼行性爬虫類にとって理想的な色温度であり、時間帯に応じて光量が自動的に変化するため、昼夜のメリハリをつけながら生体の生活リズムに合った照射が行えます。

蛍光管タイプのUVライトで、可視光線を同時照射できるものもあります。

爬虫類用のUVライトには発熱するタイプとしないタイプがあります。

中でも水銀灯タイプのUVライトは保温球の機能もあるため、ライト一つでバスキングライト、可視光線、紫外線の3役を兼ねることができます。

ゼンスイのマイクロUV LEDなど熱を発さないUV照明を使用する場合は、別途バスキングライトとの併用が必要です。

広い範囲に均一に紫外線を届けるバータイプと、特定の場所に集中的に光を当てるスポットタイプを併用することで、より自然に近い光環境を作ることができます。

可視光線にも勾配が必要

爬虫類飼育ではゲージ内に日なたと日陰を作り、生き物が気分に応じて自由に行き来できる環境を整えるのが理想です。

一日中まぶしい光を浴び続けるとストレスを感じやすく、体温の調整も難しくなります。

このことから可視光線も日なたを中心に照射して、光の勾配を作ることを意識しましょう。

生体自身が居心地の良い明るさを選べる環境でこそ、健康的で自然な飼育が実現できます。

以下は、ケージ内のライトの配置例です。

ライトの配置だけで光の勾配を作るのが難しいときは、シェルター等を活用してみてください。

まとめ:爬虫類用ライトの可視光線とは!生体に与える影響や必要性を解説します

爬虫類の飼育では光の使い方が非常に重要です。

温度管理や紫外線の照射ができるバスキングライトやUVライトと共に、可視光線にも注目してみましょう。

可視光線は爬虫類が明かるさを感じることができる光の波長のことで、昼と夜のメリハリをつけて生活リズムを整える効果が期待できます。

また、UVライトの直視による雪目の予防にも可視光線が有効です。

生体に合った光の環境を意識し、日向と日陰をバランスよく整えて安心して過ごせる環境を目指しましょう。

生き物大好き2児の母。フトアゴヒゲトカゲ、レオパ、クサガメ、カナヘビ、昆虫を飼育しています。「こんな情報あったら良いな」と飼育していて実感したことを記事にしていきたいと思います。