爬虫類を健康に飼育する上で、温度管理は最も重要なポイントです。

爬虫類は外気温の影響を受けて体温が変化する変温動物のため、適切に保温がされていない環境ではすぐに体調を崩してしまいます。

日本では特に冬の冷え込みが問題になりやすいですが、それ以外にも季節の変わり目や夜間の冷え込みなど、思わぬところでゲージ内の温度が低下することがあるため注意が必要です。

飼育している生き物に合わせた温度帯を意識し、環境を正しく整えることで食欲や活動量を維持できるでしょう。

この記事では、爬虫類飼育の基本となる保温の考え方から初心者でも扱いやすい機材選び、温度管理のコツ、安全対策までを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

爬虫類飼育では保温が大切!

変温動物である爬虫類は、外気温の上下に合わせて体温が変化します。体温が高すぎたり低すぎたりすると消化不良や活動低下など様々な不調を招くため、ゲージ内の温度を適温に保つことが健康に飼育する秘訣です。

ここでは、爬虫類飼育で保温が重要な理由を詳しく解説します。

爬虫類飼育の基本である温度管理の重要性を、今一度確認してみましょう。

変温動物にとって温度維持が生命線

爬虫類は私達哺乳類と違い、自分の体で熱を生み出して体温を上げることができません。

外気温と体温が連動して変化することから、ゲージ内の温度が低すぎると消化機能や免疫機能が低下し、食欲不振や病気のリスクが高まります。一方、高温が続けば脱水や熱中症を起こす危険があるため、単に加温すればいいわけでもありません。

自然界では、日光浴をしたり日陰への移動したりして体温を調整していますが、ケージ内ではバスキングライトや保温器具を使って飼育者が人工的に再現する必要があります。

生き物の種類によって適温は異なるので、生体の特性を理解し、安定した環境を作ることが第一です。

温度が低いと起こるトラブル

種類にもよりますが、爬虫類の多くは高温よりも低温を苦手としており、温度が低下すると様々な異変が生じます。

低温環境でまず見られるのが食欲の低下です。消化器官の働きが鈍くなり、餌を食べても未消化のまま排出されるようになることも。

また、活動量が落ちて動かなくなったり、脱皮不全や呼吸器のトラブルを起こす可能性も高いです。冷えた状態が続くと免疫が落ちて、感染症に罹患する原因にもなります。

秋~冬にかけては気温の低下とともにゲージ内の温度も急降下するため、季節の変わり目で保温方法を見直し温度を一定に保つ工夫を行いましょう。

保温に使える主な機材

爬虫類用の保温機材にはいくつかの種類があり、それぞれに得意分野や設置方法が異なります。

ここでは代表的な4種類の機材について、初心者にも分かりやすく特徴と使い方をご紹介します。

パネルヒーター

ケージの底や側面から、内部をじんわりと温めるタイプのヒーターです。大きな温度変化はありませんが、リクガメや地表性ヤモリなど、お腹を冷やすのがよくない種類に向いています。

本体がそこまで高温になるわけではありませんが、長時間直接触れているとヤケドの原因になるので、必ずケージの外側に設置し生き物が触れないように工夫をしましょう。

パネルヒーターの多くは温度調整ができないため、サーモスタットを併用するのがおすすめです。

また、消費電力が少なく24時間つけっぱなしでも電気代が抑えられますが、空気を暖める能力はないので、ケージ全体を暖めたいときは後述する上部ヒーターなどの設置を検討してみてください。

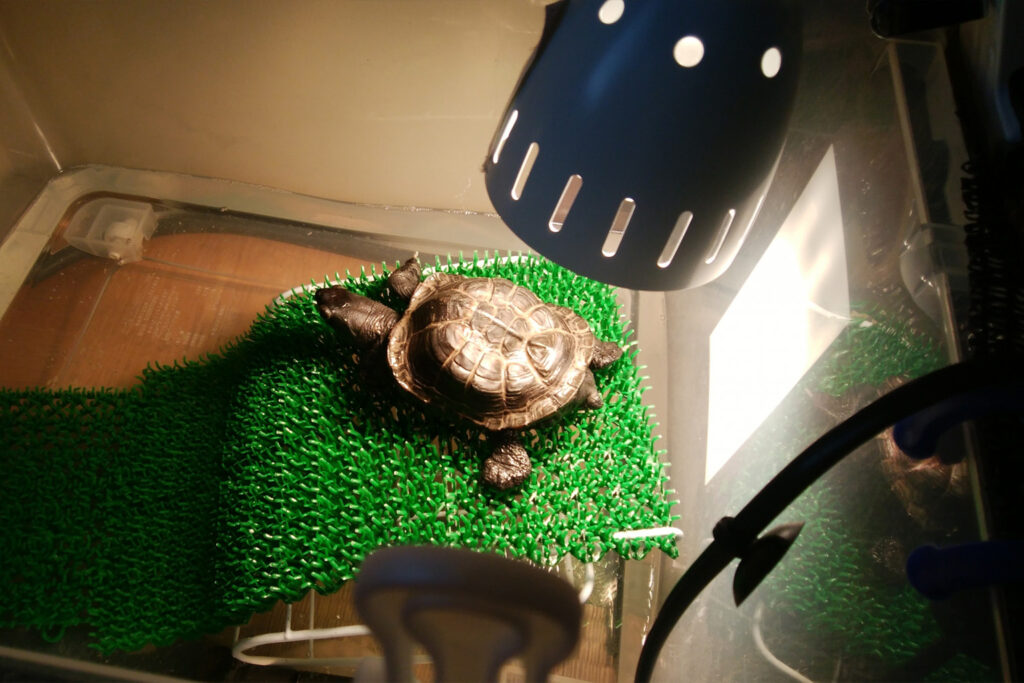

バスキングライト(スポットライト)

バスキングライトはゲージ内に日なたを作ることができる、フトアゴヒゲトカゲやリクガメのような日光浴を好む種類には欠かせない機材です。

照射範囲が狭く、一点を集中的に温められるので、光の当たるところと当たらないところで温度勾配を作り、生き物が自分で体温を調整できる環境を整えられます。

ライトから離れれば温度は下がりますが、ケージに対して光が強すぎると全体が熱くなるので注意してください。

ケージのサイズや高さ、飼育する生き物に合わせてワット数や距離を調整すると安全に使用できます。

また基本的には太陽熱を再現するものなので、照射時間は昼間の活動時間のみにし、夜間は消灯しましょう。

保温球

保温球は、ケージ全体をに照射できる散光型のライトです。

バスキングライト(スポットライト)が一点を集中的に照らすのに対し、保温球はケージ内の空気をふんわりと暖められます。

一般的な電球色のほか、爬虫類の視認性が低い赤外線、月夜のような青い光のものなど色味にバリエーションがあるので、生き物や目的に合わせて選定しましょう。

日中だけであれば電球色のものでよいですが、昼夜兼用や、夜間だけに使用する場合は、可視光を抑えたタイプが使いやすいです。

また保温球はかなり高温になるため、必ず耐熱カバーを使用し安全に配慮してください。

上部ヒーター

上部ヒーターはケージ全体を均一に温めたいときに使われるヒーターです。

天井部分に設置し、上部から遠赤外線の効果で空気全体を温めることができます。

パネルヒーターと併用すると相乗効果で、より安定して保温ができるでしょう。

また、上部ヒーターは基本的にゲージの外に設置する物なので、ヘビなどのライトに巻き付く恐れがある種類でも安心して使用できる点も大きなメリットです。保温球よりも消費電力が低く、電気代も抑えられます。

ただし、上部がメッシュになっている爬虫類専用ケージ以外での使用には向いていないので設置環境にはご注意ください。

温度管理のコツ

爬虫類の温度管理では、設置した機材を上手に使って適切な温度になるようコントロールをすることが非常に重要です。

ここでは、ケージ内で自然な温度差を作り快適な環境を保つためのコツをご紹介します。

適切な温度勾配の作り方

先程触れた通り爬虫類飼育では、温かい場所と涼しい場所を自由に行き来して、自分で体温を調節できる環境が理想です。

この環境を実現するためには、ケージの片側に保温機材を設置し、もう片側を比較的涼しく保つ温度勾配を作ることを意識しましょう。

例えばフトアゴヒゲトカゲなら、温かい側を35~40℃前後、反対側を25~30℃程度に保つのが目安です。このぐらいの温度差があれば体温を自分で調整して、ストレスや体調不良のリスクを減らせます。

理想的な温度勾配は生き物によって異なりますので、特性を踏まえて保温器具の選択や設置場所を調整しましょう。

サーモスタットで制御する

爬虫類用の保温器具には、温度を感知して調整する機能が付いていないものがあります。

この場合は、別途サーモスタットを取り付けると、より繊細な温度管理が可能となるでしょう。

サーモスタットはヒーターなどに取り付けて使用する機材で、ゲージ内の温度をセンサーで感知し、設定温度を超えると自動で電源を切り替えてくれる仕組みです。

いくら寒い冬と言えども、ヒーターで暖め過ぎるとかえって体調を崩してしまいます。特に冬場や夜間は気温の変化が大きいため、サーモスタットで電源を管理すると安心です。

さらに、爬虫類用のサーモスタットには夜間と日中の設定温度を変えられるものもあります。昼夜の環境を再現することで、より健康に飼育できるでしょう。

温度計・湿度計を複数設置する

ケージ内の温度を正確に把握するため、複数箇所に温度計を置くのがおすすめです。

上記の通り爬虫類飼育では温度勾配が大切なので、最低でも温かい場所と涼しい場所の2か所には設置するようにしましょう。

また湿度も爬虫類の健康に関わる重要な要素です。特に乾燥しやすい冬場に強力な保温器具を使用すると、乾燥が進みます。

湿度が低い環境は脱皮不全を始めとした様々なトラブルを引き起こすため、湿度も合わせて確認するようにしてください。

保温機材を使う際の注意点

爬虫類飼育に欠かせない保温機材ですが、使い方を誤ると生き物を危険にさらすことになりかねません。

ここでは、安全に機材を運用するために知っておきたい基本的な注意点を解説します。

やけど対策をする

最も多いトラブルが、ヒーターやライトによるやけどです。

爬虫類は熱いと感じてもすぐに逃げないことがあり、気づかないうちに皮膚が損傷してしまうことがあります。

パネルヒーターはケージの外側に貼る、ライトには金網カバーをつけるなど、直接触らないような工夫を必ず行いましょう。

また、ホットスポットの温度が高すぎると短時間でもやけどの原因になります。温度計でこまめに測定し、設定温度や設置する場所を定期的に見直すことが大切です。

特に成長期の個体は短期間で体格が変わるため、成長でライトとの距離が近くなり過ぎないようこまめに確認しましょう。

停電や故障時の対策を考えておく

停電や故障で機材が停止すると、短時間でもケージ内の温度が急激に下がることがあります。

特に冬場は致命的になりやすいため、非常時の備えをしておくと安心です。

すぐにできる対策としては、使い捨てカイロをケージの側面に貼る方法があります。劇的に温度を上げられるわけではありませんが、機材が停止した直後から始めれば電気が復旧するまでの保温処置として効果的です。

また、モバイルバッテリー対応のヒーターを予備として準備しておくと、停電が長引いた場合でも落ち着いて対応できます。

まとめ:爬虫類ケージの保温完全ガイド!初心者でも失敗しない温度管理と機材選び

変温動物である爬虫類を健康に飼育するには、ゲージ内の温度管理が欠かせません。

保温機材を正しく使い種類に合わせた適温を維持することで、食欲や活動量を安定させられます。

温度が適切でないと消化不良や免疫低下など、様々なトラブルを引き起こすため注意しましょう。

基本的にはパネルヒーターや上部ヒーターで内部全体を温めつつ、バスキングライトを使って温度勾配を作ります。

生き物が自分で体温を調整できる環境を整えてあげると、ストレスが減って健康に長生きしやすいです。

爬虫類の適温は種類や個体によって異なります。すべての生体に共通する理想の温度は存在しません。

大切なのは、観察を重ねながらその生体に合った環境を整えていく姿勢です。

幼少の頃より生き物が大好きです。身近なカナヘビからオオトカゲまでさまざまな爬虫類を飼育してきました。また水族館に勤務していた時は、爬虫類コーナーの担当もしていました。これまでの経験を活かして、爬虫類飼育が楽しくなるようなコラムを紹介していきます。