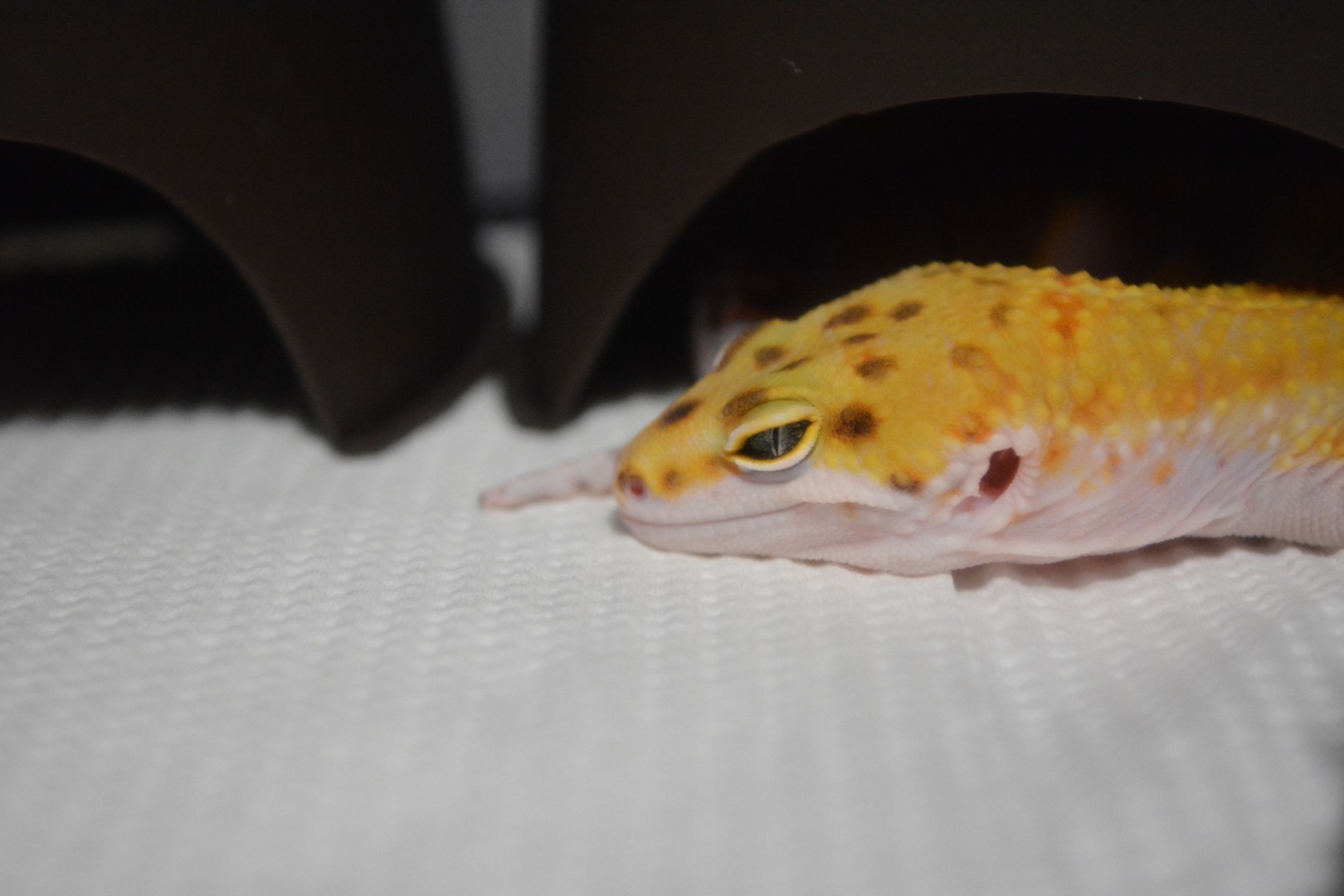

飼育のしやすさから人気の高いヒョウモントカゲモドキ(通称レオパ)は、ブリードが盛んで、爬虫類ショップでは生まれて数ヶ月のベビーサイズが多く流通しています。まだ小さなレオパの可愛らしさは格別で、ほわほわとしたその姿に惹かれて飼育を始めたという方も多いのではないでしょうか。

そんなレオパは成体になると大体20~25cm程度のサイズになるのが一般的。成長を見守るのも飼育の楽しみですが、一方で思うように体が育たないというお悩みを抱くことも。

レオパがあまり大きくならないときは、飼育環境や管理の仕方に問題があるのかもしれません。また、モルフ(品種)によって体の大きさに違いが出るため、ご自分のレオパの平均的な大きさを知っておくと、成長具合がわかりやすいでしょう。

この記事では、レオパを大きく育てるポイントを解説します。大型化しやすいモルフもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

レオパの成長とは!どこまで大きくなるの?

一般的なレオパはアダルトになると全長20~25cm、体重は60~90gほどまで成長します。

オスの方がやや大きく育つ傾向がありますが、メスでも血統や飼育環境によっては立派な体格に育てることが可能です。

成長具合には温度や給餌、ストレス管理などさまざまな要因が関係し、成長スピードにも個体差があります。

レオパの成長は個体差が大きい

大きく育ったレオパ=良い環境で健康に飼育されていると思われるかもしれまんが、実際は一概に体の大きさで健康の具合が測れるとは言えません。

大きく成長するかどうかはその個体が元々持っているポテンシャルに左右されるところが大きく、骨格や筋肉の発達は個体差が出やすいからです。

現に、小柄でも健康に長生きするレオパは多くいます。

レオパの成長による変化は、大きさだけにとどまらず色や模様にも表れます。日々の些細な変化を見つけて楽しむのも、レオパ飼育の魅力です。

レオパを大きく育てるポイント

ここからはレオパを健康的に大きく育てるために飼育者が意識すべき3つの基本ポイントをご紹介します。

レオパの成長具合を左右するポイントは、ズバリ温度、餌、環境です。

特に成長期の温度管理と給餌ペースは、体の発達に直結します。

また、飼育環境はセオリーに沿って整えつつ、個体の様子に合わせて微調整することでより良い状態になるでしょう。

ケージ内の温度を高めにする

一つ目のポイントは、ゲージ内の温度を高めに保つことです。

変温動物であるレオパの体温は、外気温に大きく影響を受けます。ケージ内の温度が低いと消化不良を起こしやすくなり、成長の遅れに繋がることも。

レオパのケージの理想的な温度は25~33℃で、全体を一定の温度にするのではなく、場所によって温度勾配をつけるのがポイントです。

目安としては、床面の1/3程度にパネルヒーターを敷き、その真上は30~33℃、反対側が25℃程度になるように調整します。

ゲージの中に温かい場所と涼しい場所を作ることで、レオパが自分で体温調整できるようになるでしょう。

また、成長期はやや高めの温度に保つと食欲が上がりやすいです。体が温まると代謝が活発になり、餌を消化する力が高まります。

ただし、真夏は35℃を超えないよう、エアコンなどで温度調整をしてあげてください。

消化の良い餌をこまめに与える

レオパの給餌頻度は年齢によって異なります。ベビー期は毎日、ヤング期は1日おき、アダルト期は週2回が目安です。

餌は栄養価の高い人工飼料や、カルシウム、ビタミンなどをガットローディングして栄養価を高めた昆虫を中心に与えます。

特にカルシウム不足は骨格形成に悪影響を与えるため、意識的に摂取されることがポイントです。

また、水分摂取も重要で、しっかりと給水できる環境を用意することで排便が促され、消化リズムが整うでしょう。

人工飼料は食いつきに個体差があるものの、栄養満点で水でふやかすことから水分補給も容易ですので、人工飼料をよく食べるレオパならそれだけでも大きく育ちます。

消化が良い状態を維持できれば食欲も安定し、自然と大きく育ちやすくなります。

大きなケージで育てる

レオパは30cmクラスのゲージでも飼育が可能ですが、大きく成長させたいときは45~60cmの広めのケージを使用するのがおすすめです。

広いスペースでは運動量が増えて、筋肉が発達しやすくなります。のびのびと動くことで体のバランスが整い、健康的に成長するのです。

ただしゲージに高さがありすぎると、上部ヒーターから底面部までの距離が開いてゲージ全体が温まりづらくなります。

温度、湿度の管理が難しくなることから、保温材や加湿器具を併用して熱や湿気を逃がさない工夫を行いましょう。

大きく育つレオパのモルフ

多くのモルフが存在するレオパは、その系統によって体の大きさが異なります。

大きなレオパを飼育したいといった希望があるときは、大型化しやすいモルフを選ぶと良いでしょう。

ここでは、大きく育ちやすいレオパのモルフをご紹介します。

ジャイアント

ジャイアントは名前の通り通常のレオパよりも大きく育つモルフで、アダルトの体長は30cm前後まで達します。

ジャイアントとして定義されるためには、

- ジャイアントの血統から生まれた個体である

- 生後1年でオス80~100g、メス60~90g以上である

という条件を満たす必要があることから、ベビーの時は外見からジャイアントかどうか判断ができません。

そのため、確実にジャイアントを育てたいときは、1年以上経った個体か、もしくは確実にジャイアントの遺伝子が入るスーパージャイアントからのベビーを購入しましょう。

体が大きくなる分、ほかのモルフより給餌量を多めにすると健康を保ちやすいです。消化不良を防ぐために、高めの温度での飼育をおすすめします。

ゴジラジャイアント

ゴジラジャイアントは、ジャイアントよりさらに大きくなるよう固定化されたモルフです。

生後1年でオス110g、メスで90gに達する個体を指します。

圧倒的な存在感を持ち、骨格が太く、顔つきも力強く見えるのが特徴です。

飼育する際は、まず広い飼育ケージを用意しましょう。十分なスペースがないと運動量が確保できませんし、関節に異常が出る可能性が指摘されています。

また給餌量はジャイアントよりさらに増やし、アダルトでも週に2回を目安に与えると良いです。

番外編1:オバケトカゲモドキ

オバケトカゲモドキは、レオパとおなじトカゲモドキ属に属する近縁種です。

体長は30cmを超えますが四肢が長いので、同サイズのジャイアントなどと比べるとスマートな印象を受けます。

インド、パキスタン、アフガニスタンに生息することから、かつては滅多に市場に出回らないレア品種でした。現在は繁殖に成功し少しずつ流通量が増えていますが、未だに高価です。

飼育面では山岳地帯に生息することから、レオパよりやや低温を好みます。ゲージ内の温度は27〜29℃程度に抑えるよう調整してください。

また大型になるものの、ジャイアントのように成長は早くありません。性格的に神経質な面が見られることからも、上級者向けの種類といえるでしょう。

番外編2:ダイオウトカゲモドキ

西インドに生息するダイオウトカゲモドキも大型化しやすいトカゲモドキの仲間で、野生では最大体長が40cmに達するとも言われています。

しかし、飼育下ではなかなか大きくならず、レオパと変わらない大きさの個体も少なくありません。食欲旺盛で餌食いもよいですが、ゲージの中だと太ってしまう個体が多いようです。

流通し始めてから日が浅くまだ飼育方法が確立できていないのが現状ですが、肥満を防ぐため、アダルト以降は給餌量や頻度を下げたほうが健康的に育ちやすいのではないかと考えられています。

シェルターは大きいものが良いのか

レオパ飼育で必須のシェルター。夜行性のレオパは日中のほとんどをシェルターの中で過ごしていることから、シェルターも大きなものを選んだほうが体格が良くなるのではないかと考える方もいるでしょう。

結論から言うと、シェルターは現在の体の大きさに合わせて選定するのがおすすめで、最初から大きなものを選ぶのではなく、成長に合わせてサイズアップしていくのが良いです。

狭すぎると骨格の歪みに繋がりますし、大きすぎても落ち着きません。

私たちがすこし窮屈かも?と感じるくらいが、レオパにとっては心地良いようです。

スドーの『ウェットシェルター』は、サイズ展開が豊富で成長に合わせて買い替えができるおすすめのシェルターです。

上部に水を溜めることでシェルター内の湿度を適度に維持でき、脱皮不全を防ぐ効果も期待できます。

まとめ:レオパの体長とは!どこまで成長する?大きく育てるポイントとモルフ

レオパの体長の目安や成長具合について解説しました。

一般的なレオパの体格の目安は、アダルトで体長20〜25cm、体重60〜90gです。オスのほうがやや大きくなりやすいものの、飼育環境や血統次第でメスでも十分に立派に育ちます。

成長の鍵は温度、餌、環境の3つの要素です。

温度が低いと消化不良を起こして成長に影響が出るため、ケージ内の一番高いところで32℃前後、低いところで25℃前後に調整し、温度勾配を作りましょう。

さらに消化の良い餌を年齢に合わせたペースで与えると、健康的な体を作れます。

広めのケージで運動量を確保することで筋肉が発達し、よりがっしりとした体格になるでしょう。

またモルフによっても体格差が出ます。大型化を目指したい場合は、ジャイアントの血が入っている個体を飼育するのがおすすめです。

いずれにしても、サイズだけを追うのではなくそれぞれの個性を尊重してあげると健全な飼育に繋がります。

日々の観察をこまめにし、その個体にあった給餌や環境を用意しましょう。

幼少の頃より生き物が大好きです。身近なカナヘビからオオトカゲまでさまざまな爬虫類を飼育してきました。また水族館に勤務していた時は、爬虫類コーナーの担当もしていました。これまでの経験を活かして、爬虫類飼育が楽しくなるようなコラムを紹介していきます。