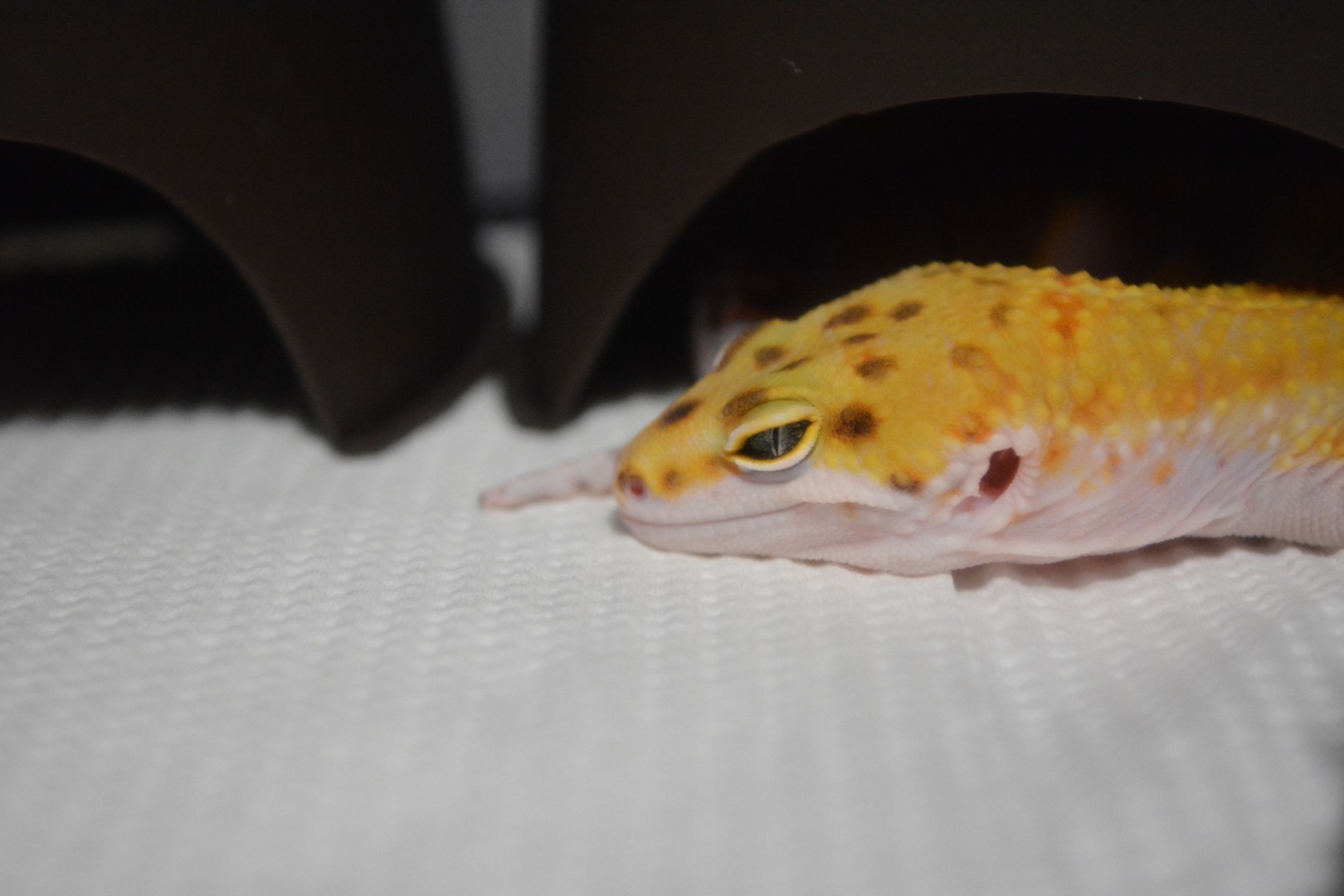

ヒョウモントカゲモドキ(通称レオパ)は、丸い瞳と穏やかな性格で人気を博している爬虫類です。

個人でも飼育がしやすいことから、爬虫類の入門種としてもおすすめされますが、いざ飼育を始めてみると「この子、食べすぎじゃない?」と驚くほど食欲旺盛な姿を見せることがあります。

可愛らしく餌をねだる姿に、ついついたくさん与えてしまう方も多いでしょう。

しかし、実は餌の与えすぎは肥満や内臓の負担を引き起こすこともある危険な行為で、行き過ぎると肥満によって突然死する個体が出てくることも。

また与える餌の種類によって適した給餌方法があるので、しっかりポイントを押さえて餌やりすることが大切です。

この記事では、レオパを健康に育てるための食欲との付き合い方や、昆虫・人工飼料の適切な頻度、肥満を防ぐ給餌のポイントを詳しく解説します。

レオパは食欲旺盛な爬虫類!

レオパは飼育環境への適応力が高く、爬虫類の中でも餌付けがしやすい生き物と言われています。

人に慣れてくればピンセットから直接食べてくれることも多く、飼育者に餌をねだる姿はとても可愛らしいです。

温度や湿度が安定した整った環境で飼育されている個体だと、まさに絶好調と言えるほど旺盛な食欲を見せることもあるでしょう。

食欲があるのは健康で消化機能がしっかり働いている証拠なので、基本的には良いサインと捉えて問題ありません。

ただ、よく食べるからと言って欲しがるだけ与えてしまうのはNG行為です。野生とは違い、運動量が限られる飼育下では、餌を与えすぎると脂肪がついて、内臓に負担がかかります。

レオパの食欲は健康を測るバロメーターの一つではありますが、餌量は体型や動きなど、その他の要素を総合的に見て判断しましょう。

昆虫餌の最適な頻度!昆虫は太りにくい?

ここでは、レオパに昆虫餌を与える場合の適切な頻度や注意点をご紹介します。

レオパの年齢によって必要とするエネルギー量が異なるため、それに合わせて餌の頻度も調整すると健康を維持しやすくなるでしょう。

ベビーは毎日!ヤングは2日に1回!

成長期にあたるベビーからヤング期の個体は、成長に多くのエネルギーを消費するため、様子を見ながらこまめな給餌を心がけます。

代謝が活発な生後3か月程度までのベビー期は、毎日少量ずつ餌を与えるのが理想的です

基本的にはサイズを合わせたコオロギやデュビアなどを、食べきれる量だけ与えましょう。

夜行性のため、明かりを落とした夕方以降に与えると自然な摂食行動が見られます。

食べ残した昆虫はレオパに噛みつくなどストレスの原因となるため、取り除くか、食べ残しが無いようにピンセットで1匹ずつつまんであげるのが良いです。

少し育った生後3ヶ月〜1歳未満のレオパは体がしっかりしてくる頃です。まだまだ育ち盛りですが、この時期から内蔵への負担を避けるため、2日に1回程度に頻度を減らしていきます。

無理に餌を食べさせるよりも消化に負担をかけないほうが、結果的に早く健康に成長できるでしょう。

成長具合が気になる、尻尾が細くなってきているなど栄養不足の症状がみられるときは、毎日与えても良いですが、その場合は量を控えめにすると消化不良を起こしにくいです。

アダルトは3日に1回~1週間に1回

若い個体に比べて代謝が落ち着く1歳を過ぎたアダルトのレオパの餌の頻度は、3日に1回~週1回が目安です。

少し物足りなく感じるかもしれませんが、レオパの体は栄養を蓄える力が強く、頻繁な給餌は肝臓や腸への負担になります。

餌をねだるからといって毎日与えるのはよくありません。

ただし、繁殖を目指すメスに関しては、少し頻度を増やしても大丈夫です。産卵前後はカルシウムを消費するので、餌にカルシウムパウダーをまぶすといった工夫をして、意識的に摂取させてあげてください。

昆虫は太りにくい?

自然食である昆虫は人工餌に比べて太りづらいと考える方もいますが、昆虫の中にも脂質が多いものがあり、食べ過ぎると肥満に繋がる可能性があります。

例えば定番のコオロギは高たんぱく低脂肪ですが、ミルワームやハニーワームは脂質が多め。

特にハニーワームは動きが独特で嗜好性が高く、レオパの食いつきが良いですが、与え過ぎると健康状態に影響が出るため、量の管理が必須です。

脂肪分の目安はハニーワーム>ミルワーム>デュビア>コオロギなので、コオロギやデュビアをメインに、ほかの餌をおやつとして与えるのがよいでしょう。

また秋から冬は、エネルギー消費が減って脂肪として蓄積されやすくなるので、給餌間隔や量を上手に調節してください。

人工餌の最適な頻度!カロリーオーバーに注意

爬虫類ブームの影響もあり、各社からレオパ用の人工餌料が続々と発売されています。

人工餌は昆虫に比べてストックするのが簡単で臭いも少なく扱いやすいため、虫の見た目が苦手という方でも安心して餌やりができるのが魅力です。

ここでは人工餌料を与えるポイントをご紹介します。

人工飼料は栄養満点!与えすぎに注意

最近の人工飼料は品質が高く、カルシウム・ビタミンD3・アミノ酸などのレオパに必要な栄養素がバランスよく配合されています。

形状は練り餌、ペーストタイプ、水でふやかすタイプなどから選べるので、与えやすくレオパも食べやすいのが魅力です。

しかし、この扱いやすさから与え過ぎてしまいやすいのも事実で、消化が良いのでレオパが必要以上に食べてしまって、肥満に繋がるケースが少なくありません。

特にシェルターに隠れることを好む運動量が少なめのレオパは、カロリーオーバーになりやすいです。

手足やお腹がむっちりとした体形になってきたら肥満の可能性があるため、餌量を調節しましょう。

また人工飼料は噛む刺激が少なめで、飽きてしまう個体もいます。食べが悪くなってきたら昆虫と併用してハンティング本能を刺激すると、ストレス軽減に繋がりおすすめです。

ダイエット用の人工飼料

肥満気味のレオパには、低脂肪タイプの人工飼料がおすすめです。

例えば『レオバイト ダイエット』は、通常タイプよりカロリーを抑えつつ、必要な栄養素はしっかり摂取できるよう設計されています。

ただ、こういった低脂肪タイプはシンプルな昆虫原料で作られているため、微量ミネラルが不足しがちです。必要に応じてカルシウムパウダーをまぶすダスティングをして、栄養を補いましょう。

レオパの肥満を防ぐ給餌ポイント

レオパの餌やりでは、給餌量の調整のほかにもいくつか注意したいポイントがあります。

餌をよく食べるレオパだからこそ、美味しくご飯を食べながら健康を保てる給餌を心がけましょう。

ここでは、レオパの健康を長く保つための実践的な給餌管理のコツをご紹介します。

季節で食欲が変わることがある

レオパは変温動物のため、外気温の変化に敏感です。

特に寒さへの反応は顕著で、保温をしたゲージの中で飼育をしていても冬場は自然と活動量が低下し、食欲も落ちます。

この活性が落ちている時期にいつも通り餌を与えると、消化不良や便秘を引き起こすことがあるため、十分に注意してください。基本的には、気温が下がってきたら給餌量や回数を減らして様子を見ます。

また、もし食欲が無いようならば無理に与える必要はありません。健康な個体ならば、数週間餌を食べなくても平気なことが多いです。

春や秋など気温が安定した暖かい季節は、活動量が増えて食欲も旺盛になります。

繁殖を狙うときは、春と秋に適度に餌の量を増やすと良いでしょう。一時的にハニーワームやピンクマウスなど脂肪分の多い餌を与えるのもおすすめです。

温度に敏感なレオパを日本で飼育するときは、季節ごとに餌の量や間隔を調整することが健康的な飼育に繋がります。

脱皮前は餌よりも水分を重視しよう

脱皮前のレオパは皮膚が白く濁り食欲が低下しますが、これは自然な反応です。無理に餌を与えると消化不良を起こすこともあるため、まずは水分補給を優先しましょう。

脱皮を無事終えるにはケージ内の湿度だけでなく、レオパの体内の水分量も重要です。水分を十分蓄えているレオパほど、皮膚が柔らかく脱皮もスムーズに進みます。

シェルター内の湿度を高めるのと合わせて、こまめに水入れの水を交換して常に新鮮に保ちましょう。

無事に脱皮が終われば再び食欲も戻ります。

レオパの「脇ぷに」について

レオパの両脇にできるぷにっとした膨らみ、通称”脇ぷに”は、多くの飼育者が気になるポイントです。

レオパは尻尾の膨らみに栄養を蓄えることが知られていますが、この脇ぷにも同様に、体内の栄養やカルシウムを一時的に蓄えているものと考えられています。

できやすさには個体差があり、すべての個体にできるわけではありません。

いずれにしても適度に膨らんでいる場合は健康の証ですが、過度に膨らんでいるときは肥満(栄養過多)が疑われます。

ちなみに、尻尾の先端の細い部分が無くなるのも肥満のサインです。体型を見て状態を判断し、給餌量や間隔を調整してください。

まとめ:レオパの食欲がすごい!昆虫と人工飼料、最適頻度と肥満を防ぐ給餌方法

レオパの給餌について解説しました。

レオパは食欲旺盛で餌をねだる姿も見られることから、餌やりの時間がとても楽しいです。しかしその一方で、食べ過ぎや肥満を起こしやすいため、飼育者がしっかり餌の量や種類を管理してあげる必要があります。

レオパの餌やりの基本的なポイントは、以下の4つです。

- 給餌頻度の目安はベビーは毎日、ヤングは2日に1回、アダルトは3日~1週間に1回

- 昆虫はコオロギやデュビア中心に、ミルワームなどはおやつ程度に抑える

- 栄養満点の人工飼料は与えすぎに注意する

- 季節や脱皮に合わせて給餌間隔を調整する

食欲があるのは健康な証拠ですが、食べ過ぎは禁物。レオパの個性に合わせた給餌リズムを見つけ、長く元気に暮らせる環境を整えてあげましょう。

ちょっとした工夫で、レオパの体調は整えられます。

ほかにもさまざまなコラムがありますので、ぜひご覧ください。

幼少の頃より生き物が大好きです。身近なカナヘビからオオトカゲまでさまざまな爬虫類を飼育してきました。また水族館に勤務していた時は、爬虫類コーナーの担当もしていました。これまでの経験を活かして、爬虫類飼育が楽しくなるようなコラムを紹介していきます。