日本国内には様々な爬虫類が生息しています。

庭先にひょっこり姿を現すトカゲや、窓や壁に貼りつくヤモリ、水辺で日光浴をするカメなど、私達の身近な環境にも生息するその種類は実に多彩です。

これらの在来爬虫類は、ペットショップで販売される外国産の種類とは異なる魅力があることから、捕まえて飼育してみたいと考える方もいるでしょう。日本の気候に慣れた種類なら飼育が容易ではないかと思われるかもしれません。

もちろん日本の在来爬虫類も飼育が可能ですが、採集に関する法規制や、終生飼育の責任、そして種ごとに異なる飼育環境の整え方など、飼育前にしっかり注意点を確認しておくことがとても大切です。

この記事では、日本で見られる代表的な爬虫類7種の特徴や飼育方法を詳しく解説します。

在来種を飼育する上で守るべきルールや注意事項もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

飼育ができる日本の爬虫類7選

日本国内でよく見かける在来の爬虫類たちは、それぞれが独特の生態と飼育上の特徴を持っています。

身近な種であっても、健康的に育てるためには適切な温度管理や給餌方法、ケージのセッティングなどを理解しておくことが大切です。

ここでは、飼育対象としても人気の高い7種について、特徴や必要な飼育環境を詳しくご紹介します。

カナヘビ

庭先や公園などでよく見かけるカナヘビは、日本人にとって最も身近な在来爬虫類と言えるでしょう。

爬虫類らしい大きな瞳にスマートな体が可愛らしく人気がありますが、実際に捕まえようとするとその俊敏さに驚かされます。

カナヘビは日中に活動する昼行性の小型トカゲで、日光浴が大好き。飼育する際は45~60cm程度のケージを用意し、バスキングライトとUVBライトの両方を設置してあげるのが良いです。

温度管理も重要なポイントで、日中は28~32℃、夜間は20~24℃程度になるよう調整し、一日の温度差をつけてあげると生活サイクルが整いやすくなります。

餌はコオロギなどの生餌を中心に、カルシウムパウダーなどでダスティングしたものを与えるのが基本です。

ニホントカゲ

カナヘビと並んで身近な存在であるニホントカゲは、メタリックな体色と青い尾が特徴的な美しい爬虫類です。

やや湿度の高い場所を好む傾向があるので、ケージ内にはバスキングスポットと多湿なエリアを作ってあげましょう。小型種ですが素早く活発に動き回る性質があり、飼育環境のメリハリを付ける観点からも温度勾配が作りやすい60cmケージでの飼育をおすすめします。

『ゼンスイ コルネ』のように加湿ポイントを作れるシェルターを設置すると、より快適な環境になるでしょう。

底床材は保湿性が良いヤシガラと相性が良いです。

餌はカナヘビ同様に昆虫類が中心で、適度にダスティングを施したコオロギなどを与えます。

ニホンヤモリ

都心部の家屋でも頻繁に見かけるニホンヤモリは、夜行性の爬虫類です。

“二ホン”と名付いていることから在来の爬虫類と思われがちですが、実は3000年前に大陸より移入した外来種。とはいえ長い年月をかけてすっかり日本の環境に馴染んでおり、私たちの生活圏に溶け込でいます。

屋外の壁や窓ガラスに張り付いている姿が印象的で大人しいイメージを持たれがちですが、驚いたときなどにジャンプするなど活発な一面を見せてくれる興味深い生き物です。

上に登っていく習性があることから飼育には縦長のケージをおすすめします。

夜行性なのでUVライトはそれほど重要ではありませんが、設置した方がより健康的に育てられるでしょう。

ニホンヤモリも湿度が高めの環境が得意なので、給水と保湿を兼ねて夜間に霧吹きを行うと良いです。水分補給ができるのはもちろん、湿度が保たれることで脱皮もスムーズに進みます。

アオダイショウ

国内最大級のヘビであるアオダイショウは、体長が大きくなる分、飼育スペースもしっかりと確保する必要があります。

性質は比較的おとなしいものの力が強いため、ケージは90~120cm以上のサイズを選び、登り木なども設置してあげましょう。

最適な温度は28~30℃程度で、ケージ内に温度勾配を作るとより健康に飼育できます。

餌は冷凍マウスを中心に、冷凍ヒヨコやうずらなどの小動物が基本です。消化中は気が立ちやすくなるので、給餌から48時間は触らずにそっとしておきましょう。

野生では庭先や、寺社仏閣、里山などで見かけることがありますが、施設の敷地内で採集したいときは必ず許可を取ってから行うようにしてください。

無断での採集はトラブルの元となりますので注意が必要です。

シマヘビ

活発で俊敏な動きが特徴のシマヘビは、性格の個体差が大きく、気性が荒い面を持ちます。

飼育方法は基本的にアオダイショウと変わりませんが、神経質なためストレスには十分注意が必要です。

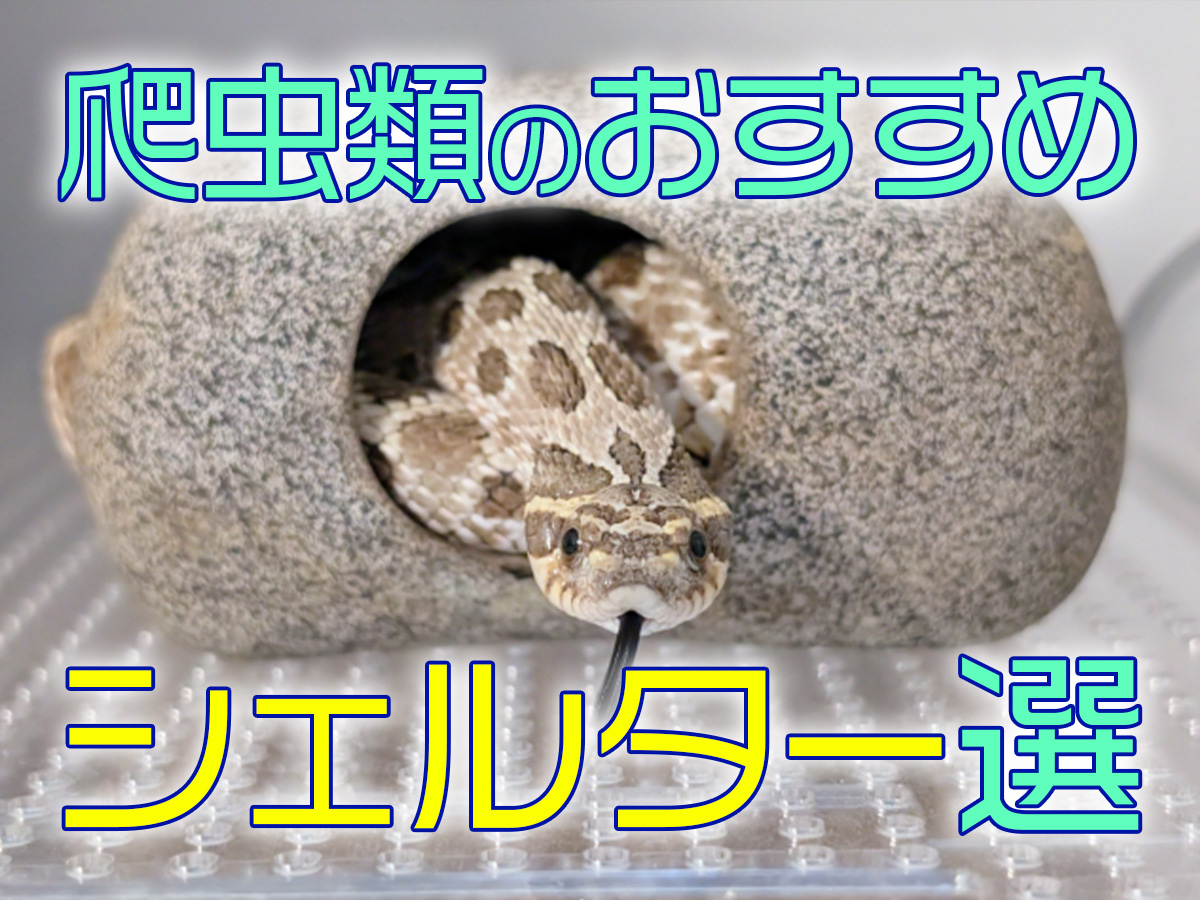

視界を遮れるようにシェルターや隠れ場所を複数設置し、安心できる環境を整えることで、落ち着いて過ごせるようになります。

野生では河川敷など水辺に近い場所で見られることが多い種類です。水を好む習性があるため、飼育下でも水入れは大きめのものを用意してあげましょう。

餌の選り好みをすることがあるため、食べが悪いときは冷凍マウスやヒヨコ以外にも、ヤモリやカエルなどを試してみてください。

ニホンイシガメ

ニホンイシガメは、在来の水棲カメです。

最大体長はオスで14~18cm、メスで20~25cm程度まで成長するため、終生飼育には90cm以上の水槽を用意しましょう。

水棲種ですが日光浴が好きなので、必ず陸地を設けてバスキングスポットを作り、バスキングライトと強めのUVBライトの両方を設置します。水場にはろ過フィルターを設置して水質を維持してください。

紫外線が不足したり水質が悪化したりすると、甲羅が白く濁ってしまうため注意が必要です。

餌は人工飼料だけで十分に飼育できるでしょう。おやつとしてメダカやミミズなどの活き餌、アカムシ、エビなどの冷凍餌を与えるのもおすすめです。

野生個体は各地で個体数が減少傾向にあり、採集禁止や持ち出し制限が設けられている地域もあります。基本的にはブリード個体を飼育しましょう。

スッポン

日本各地の河川や湖沼に生息するスッポンは、在来の軟甲類として知られています。砂に潜ってじっとしている習性があり、警戒心が強い生き物です。

神経質で皮膚がデリケート、擦過傷に弱いことためご紹介してきた在来種の中でも飼育難易度は高めの部類に入ります。安易な採集、飼育は控えてください。

飼育環境でも最大体長が30cmを超えることから、終生飼育には120cm以上の水槽が必要です。

水を非常に汚しやすいことから、強力なろ過能力を誇るオーバーフロー式やワンランク上の能力のフィルターを選ぶと水質が維持しやすくなります。

砂に潜る特性に配慮し、細かな川砂などを厚めに敷いてあげるのがおすすめです。水場の水温は26℃程度に保ち、陸地にはバスキングライトと強いUVBライトを照射してバスキングスポットを整えます。

ちなみによく似た外来種にスッポンモドキがいますが、あちらは完全水棲種のため、大型水槽さえ用意できれば実はスッポンよりも飼育しやすいです。

在来種の爬虫類を飼育する注意点

在来爬虫類の飼育を始める前に、必ず押さえておくべきルールや倫理的な配慮があります。

種の保全や生態系への影響を考えると、採集や飼育には慎重な判断が求められるでしょう。

ここでは、日本の爬虫類を飼育する上で守るべき重要な注意点を解説していきます。

絶滅危惧種・減少している種類の採集は禁止

まず絶対条件として、レッドリストに掲載されている種や各自治体が保護指定している種の採集は禁止されています。

絶滅が心配される生き物を野外から持ち去る行為は、法律で固く禁じられていますので、絶対に採取しないよう気を付けましょう。

また、指定がない種類であっても、地域個体群として保全対象になっているケースがあります。採集を検討する際は、事前にその地域の条例や規制を必ず確認してください。

特に保護区や国立公園、鳥獣保護区などではルールが厳格に定められています。

万が一のトラブルを避けるため、身分証や許可証を携帯し、採集記録として日時や場所、頭数などを残しておくのがおすすめです。

こうした記録は、いざというときに自分の行動を証明するのに役立ちます。

在来種でも野外に放すのは厳禁!

例え身近に生息している在来種であっても、一度飼育をした個体を野に放つ行為(遺棄)は絶対にやめてください。一見問題なさそうに思えますが、実は大きなリスクが潜んでいます。

飼育下で病気を持った個体が野外に放たれると、野生個体へ感染が拡大する恐れがあるのです。また、遺伝子汚染や地域個体群の攪乱といった問題も起こりえます。

責任を持って終生飼育することが飼育者としての義務ですが、やむ負えない事情で飼育が難しくなった時は、元の場所に戻すのではなく、譲渡先を探すか飼育可能な施設への相談を検討するのが最適です。

採集する場合も配慮が必要で、妊娠している個体や産卵期の親、そして幼体は避けるべきでしょう。

こうした個体を採集すると、その地域の個体群の繁殖に悪影響が出る可能性があります。

まとめ:日本の爬虫類とは!国内に生息する爬虫類7選と飼育・採集の注意点

日本国内に生息する代表的な爬虫類7種と、飼育する際の注意点について解説しました。

カナヘビやニホントカゲは庭先でも見かけるほど身近な存在ですが、適切な飼育にはしっかりと環境を整える必要があります。外国産の種類と比べると、日本の気候に適応しているので飼育しやすいのは確かですが、事前の下準備は欠かさず行いましょう。

また在来種であっても絶滅危惧種や地域ごとに保護されている種類は、採取が固く禁じられています。採集する前に該当する品種ではないか、ルールを確認すると安全です。

日本の爬虫類はそれぞれに独特の魅力と飼育上の特徴を持っています。法律を守り、終生飼育の責任を果たしながら、彼らとの暮らしを楽しんでください。

幼少の頃より生き物が大好きです。身近なカナヘビからオオトカゲまでさまざまな爬虫類を飼育してきました。また水族館に勤務していた時は、爬虫類コーナーの担当もしていました。これまでの経験を活かして、爬虫類飼育が楽しくなるようなコラムを紹介していきます。